今回は、オートフォーカス搭載のカメラなどに使われている、ポジションセンサー(エンコーダ)のお話です。

ある日、ベテラン社員の先輩Aさんのところに、入社3年目の新人B君が、困った顔してやってきました……

2025年4月22日 公開

教えて先輩!シリーズ 第17回

ポジションセンサー(エンコーダ)とは?

~爆速のオートフォーカス(AF)レンズのしくみ~

新人B

新人B

先輩、カメラのオートフォーカス(AF)って最近すごく進化していますよね!

向かってくる新幹線を連写してもほとんどの写真でピントが合いますし……でも、AFセンサーの話だったり、被写体のトラッキング・アルゴリズムだったり、被写体認識AI活用なんかが解説されているんですけど、レンズ駆動の話ってあんまり聞かないんです。秘密なんでしょうか。

先輩A

先輩A

そうねえ。確かにAFセンサーの測距点が増えたり、精度が向上して、予測ができても……レンズを的確に動かせないと爆速のオートフォーカスは実現できないよね。昔の交換レンズとは違って今のレンズってすさまじく電子化されているんだよ。カメラのマウントとレンズのマウント部でデータをやり取りしているのはわかると思うけど、実は恐ろしいほどのデータ処理が行われているんだ。

新人B

新人B

交換レンズって、どんなレンズ構成でどんな硝材を使っていて、手振れ補正機構が…、モーター音が…って話になりますけど、レンズ駆動方法って各社そんなに違わないのでしょうか。

現在のカメラのフォーカシング機構ってセンサーと電子部品の塊

先輩A

先輩A

そんなことはないよ。ちゃんと説明しようか。

まず、今の交換レンズのフォーカスリング(ピントリング)ってフォーカシング機構にメカ的につながっていないんだよ。

新人B

新人B

えっ!どういうことですか?

先輩A

先輩A

フォーカシング機構はレンズを保持する鏡筒の回転運動を前後運動に変えるメカニカル機構とセンサー、電気回路、フォーカシングモーターで構成されているんだよ。センサーはたくさん入っているんだけど、まずはフォーカスリングのポジションセンサーだね。これはフォーカスリングの現在位置を検知するんだよ。まあ、電気的に今ここにいますってことだね。それとは別にレンズ内モーターで駆動しているレンズの位置や移動方向を検出しているポジションセンサーがあるんだ。こっちはレンズがどれくらいの位置に居るかってことだよね。

新人B

新人B

何で2つあるんですか?フォーカスリングとレンズ内モーターって同期しているんですよね。

先輩A

先輩A

同期していないんだよ。オートフォーカス時ってフォーカスリングは単なる飾りで何の役割もしていないんだ。だから連動する必要はないんだよ。

だってフォーカスリングが回る意味がないし、下手に回ると邪魔だろ?

新人B

新人B

いや、そうですけど。もうフォーカスリングって要らないですよね。

先輩A

先輩A

いやいや、マニュアルフォーカス(MF)で使うからね。だからフォーカスリングにもポジションセンサーが入っているんじゃないか。

それにさっき言わなかったんだけど、ズームレンズってあるよね。そのズームリングにもポジションセンサーがあるんだ。今の焦点距離は何ミリですってことだよね。

新人B

新人B

はい?それって意味がありますか?焦点距離で手振れ補正の制御を変えている?そんなわけはないか……

先輩A

先輩A

まあ、カメラ側にレンズの焦点距離情報を送るっていう基本的な役割もあるんだけどね。Exif情報なんかに焦点距離は125mmとか記録されているだろ?ただね、今のズームレンズってズーミングするとピントが少しだけどズレるものもあるんだよ。

新人B

新人B

えっ?

先輩A

先輩A

まあ、光学性能を追求して設計しているんだろうけど、究極の光学性能を実現しようとするとレンズが巨大になってしまうんだよ。それを実用的なサイズにするには「補正」を前提にしないと成り立たないんだ。だから、デジタル補正というのが生まれているし、ズーミングによるピントのズレを修正できるようにズームリングの位置をポジションセンサーで測ってマイコンに送っているってわけ。その焦点距離によりピントのズレを修正すべくフォーカシングモーターをチョコっと動かすわけさ。

新人B

新人B

なんとまあ。昔のマニュアルフォーカスのオールドレンズとは全然別物になっているんですね。フォーカスリングとズームリングがあるレンズはズーミングしてもピントが動かないのが売りだったのに……

先輩A

先輩A

まあ、実際はピント位置が少し動いていたのかもしれないけど許容範囲だったのかもね。しかし、今の交換レンズは要求される性能が格段に上がってしまって、少しのズレも許されなくなったんだよ。だから、多くのポジションセンサーと電子部品の塊になってしまったんだ。

新人B

新人B

それで、ずっと気になっていたんですが、そのポジションセンサーって何ですか?

先輩A

先輩A

ポジションセンサーこそが交換レンズのオートフォーカスの肝なんだよ。

新人B

新人B

答えになっていません……

ポジションセンサー(エンコーダ)がフォーカシング機構の肝

先輩A

先輩A

エンコーダって言えば伝わるかな?

新人B

新人B

ああ、モーターの回転速度を測るやつですよね。何万rpmとか。(rpm: 1分間に何回転するかの単位。rotations per minite)

先輩A

先輩A

まあ、回転速度も測れるけどね……オートフォーカス用のモーターってそんなに速くはないんだよ。だって動く距離って数センチだからね。

エンコーダのポイントって「モーターがどっち方向にどれだけ回ったかを測る」ことなんだよ。モーターの回転速度を測るのにも使われるのは他に適したセンサーがないからであって、メインの用途はこっちだよ。

新人B

新人B

はい?モーターって回転方向を変えられるんですか……変えられますね。確かに。そうか、オートフォーカスって、行って戻って、また行っての繰り返しでフォーカス(ピント)を合わせるんですよね。ってことはモーターは逆回転するわけですね。

先輩A

先輩A

そう。そして、そのモーターはレンズ群を動かすわけだけど、回転運動を直線運動に変換する必要があって色々な機構部品で構成されるんだ。ロータリーエンコーダでモーターの回転を検出するよりも、直線移動するレンズ群の移動を直接検出できるリニアエンコーダを使う方が精度が向上するんだ。ちなみに、エンコーダにはいろいろ定義があって、ポジションセンサーだけを指すこともあるんだけど、実際には他の構成部品である反射板やモーターなども含めることが多いんだ。だから、ここではセンサー部分だけをポジションセンサーと呼ぶことにするよ。

新人B

新人B

はい。ポジションセンサーですね。で、オートフォーカスの肝っていうのはどういうことですか。

先輩A

先輩A

そうだね。高速でレスポンスの良いモーターを使っていてもポジションセンサーが精度の高い位置情報を送らないと爆速のオートフォーカスは実現できないってことだよ。前群のレンズ鏡筒を前に1ミリ、後群のレンズ鏡筒を前に3ミリ動かせ、とか指令が出ても、それを測れないとオートフォーカスはできないだろ。

新人B

新人B

確かにそうですね。

ポジションセンサーのしくみ

先輩A

先輩A

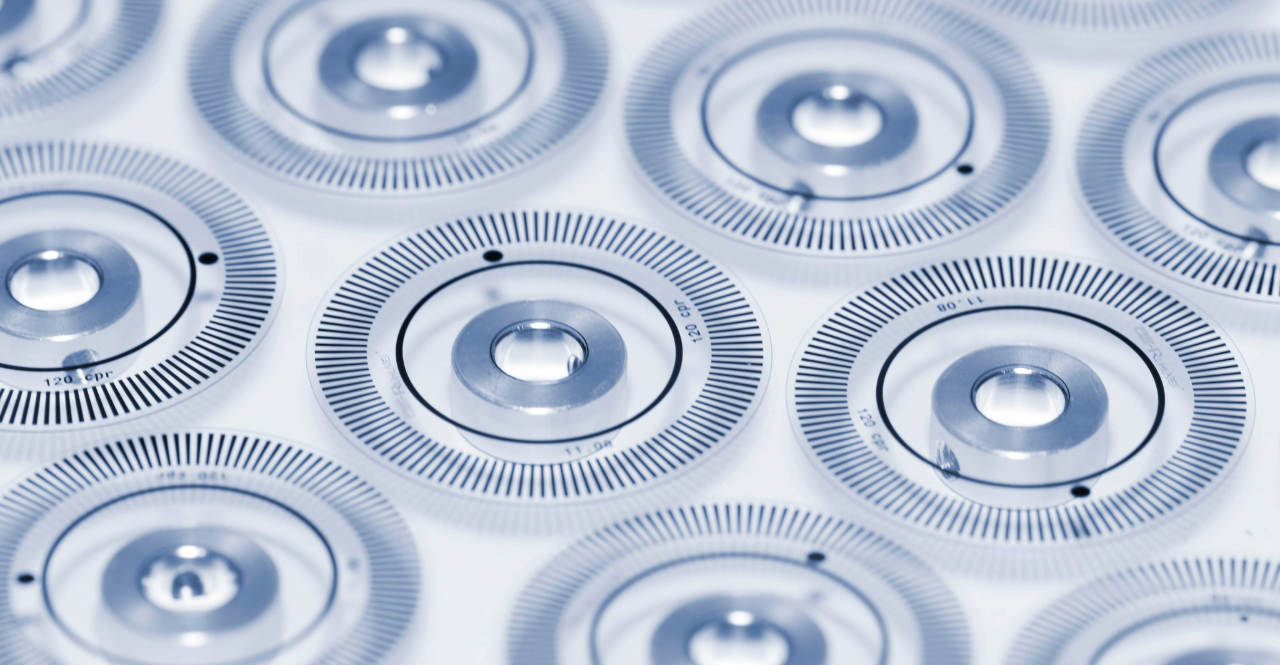

まずはポジションセンサーが何をするかを説明しようか。この例は光学式のものだよ。

.png?width=960&height=504&name=PositionSensor(Optical).png) 図1:光学式ポジションセンサー模式図

図1:光学式ポジションセンサー模式図

まず、リニアスケールがあるんだ。まあ、反射板だよね。反射する部分(反射面)、反射しない部分(非反射面)の繰り返しの縞模様になっていて、直線移動するレンズ群に取り付けられているんだよ。そして、赤外線LEDと、その受光部があるわけ。その赤外線LEDと受光部のセットがポジションセンサーというわけだよ。

新人B

新人B

何となくイメージできました。

先輩A

先輩A

リング状になっているフォーカシングモーターによってレンズ群が動くわけだけど、リング状のモーターの動きに応じてリニアスケールも動くわけさ。そのリニアスケールに赤外光を当てて、反射を受光部が受けるんだよ。リニアスケールが縞模様になっているから、動くと反射、非反射、反射、非反射、の繰り返しになるんだけどその反射回数をカウントすることで移動距離がわかるだけよね。

新人B

新人B

なるほど。シンプルですね。でも、リング状のモーターは逆回転するんですよね。逆回転はどうやって判別するんですか?

先輩A

先輩A

ああ、そうだね。実はポジションセンサーからは基本的に2つの信号が出ているんだ。そして、その信号は90度位相がズレているんだよ。A相、B相って言うんだけど、反射が”H”信号、非反射が“L”信号だとすると、A相の信号の立ち上がり時にB相の信号が”L”の時は右回転、A相の信号の立ち上がり時にB相の信号が“H”の時は左回転っていうわけだよ。

図2: A相、B相の信号の模式図

図2: A相、B相の信号の模式図

新人B

新人B

わかりやすいです。簡単ですね。

先輩A

先輩A

まあね。位相をずらすのが90度であるのは1/4ズレているってことだよね。これをうまく使えば4倍細かくモーターの動きをとらえることができるってことなんだよ。

新人B

新人B

なるほど。考えていますね。だから180度ではないのか。

光学式のポジションセンサーの分解能

先輩A

先輩A

現在のスケールの反射、非反射、反射、非反射、のそれぞれの幅は一番細かくて20μm(ミクロン、マイクロメートル)ぐらいらしいんだけど、分解能って言って良いのかな、1/4だから5μmぐらいまで把握できるんだよ。

新人B

新人B

すごいですね。それだけあれば十分ってことですよね。

先輩A

先輩A

いや、昔ならそれでよかったんだけどね……

新人B

新人B

ダメなんですか?

先輩A

先輩A

だって、パソコンのモニターで普通にピクセル等倍でピント確認とかするじゃない?それでピントが合っていないとか言われるんだよ。厳しいよね。2Lサイズぐらいのプリントだったら何の問題もないのに。いや、ポスターサイズぐらいに引き伸ばしてもわからなかったりね……

新人B

新人B

うう。確かに。最近プリントの機会も減っていますし、大型モニターで見ることが多いかもしれないです。

先輩A

先輩A

それに、カメラの画素数もどんどん上がっているんだよ。そんな微細な画素で光の粒子を捕らえられるのかって思うんだけど、普通に1億画素とか言われてたりするよね。頭が痛いよ。

ポジションセンサーがカメラの性能に追いつかない?

新人B

新人B

1億画素ってことはテレビでいうところのハイビジョンから4Kとか8Kへの移行ぐらいインパクトがあるわけですよね。レンズの光学性能だけでなくフォーカシング性能も問題になるわけですね。スゴイ世界です。

先輩A

先輩A

そこでアナログ出力タイプの登場なんだよ。

新人B

新人B

あっ、確かに今までの説明はデジタル出力ですよね。これがアナログ出力になるってことは”H”、”L”のパルスではなく正弦波(サインカーブ)みたいなアナログ出力になるわけですね。

図3: A相、B相のアナログ信号の模式図

図3: A相、B相のアナログ信号の模式図

先輩A

先輩A

そうそう、デジタル出力はパルス出力だからエッジもあるしデータの取り出しがカンタンなんだけど、アナログ出力はA/Dコンバータを通してデジタル化してデータを取り出さないといけないんだ。当たり前だけど2ビットとかだと意味がないから12ビットとかのA/Dコンバータを使うんだよ。

新人B

新人B

それは……結構な処理が必要ですよね。交換レンズに載っているマイコンって4ビットマイコンぐらいかと思っていましたけど……

先輩A

先輩A

とんでもない。結構な高性能マイコンが載っていると思うよ。フォーカシングや絞り情報などをカメラ側と高速で通信もするしね。

新人B

新人B

話を戻しますけど、今の超高画素カメラ用の交換レンズって光学式でアナログ出力のポジションセンサーが載っているってことなんですね。

先輩A

先輩A

いや、そうではないんだ。現状は別の方式がスタンダードなんだよ。

新人B

新人B

えっ?そうなんですか?じゃあ、今までの説明って何だったんですか!!

●●●

あれあれ。。。先輩の説明に対して、新人Bさんは驚いていますね。

でも、今回はここまでです。

続きは次回、第18回のおしえて先輩シリーズをお楽しみに!

日清紡マイクロデバイスのポジションセンサーについて詳しく知りたい方はこちら

日清紡マイクロデバイスの光半導体デバイスはこちら

※ 「教えて先輩!」シリーズはほかにもあります。

第1回:太陽電池だけでは朝まで動き続けないんです・・

第2回:携帯機器のスリープ時に電池がどんどん消耗するんです…

第3回:バックアップ電源切換回路が面倒くさいんです。

第4回:AEC-Q100ってなんですか?

第5回:サンプルをこっそり手にいれたいんです。

第6回:こんなリセットICってどうやって使うのですか?(機能安全って?)

第7回:携帯機器がフリーズしても、リセットできないんです~!

第8回:ボタンを触らずに操作できる(ボタンのタッチレス化)ってどうやってるの?

第9回:スイッチICって何かメリットがあるんですか?

第10回:半導体の品質保証って何ですか?(バスタブカーブって?)

第11回:そもそもフリッカー(チラつき)を出さなきゃ良いんじゃない?~ひと味ちがうリニア調光のススメ~

第12回:太陽電池だけで動くIoTエッジ端末評価ボードって知ってる?~環境センサーボードがバージョンアップ~

第13回:半導体部品の上手な取り外し方 ~やさしく取り外さないと後が大変!~

第14回:リセットIC (ボルテージディテクタ、電圧検出器)って何ですか?~ 基本をイチから学んでみよう!~

第15回:おすすめのリセットIC(ボルテージディテクタ、電圧検出器) ちょっとユニークだけど役に立つ!

第16回:ウォッチドッグタイマとは?~WDTって何?~

第17回:ポジションセンサー(エンコーダ)とは?~爆速のオートフォーカス(AF)レンズのしくみ ~

Comment